| Главная » Статьи » История Тихвинского края с древнейших времен. » История населенных мест. |

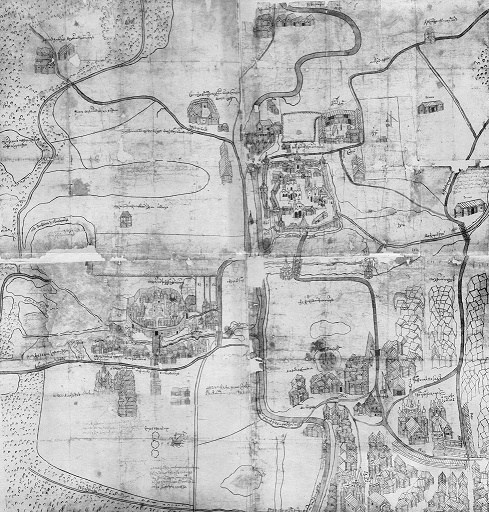

ПЛАН ТИХВИНСКОГО ПОСАДА,СОСТАВЛЕННЫЙ В 1678 ГОДУИВАНОМ ЗЕЛЕНИНЫМИ ПЕТРОМ ЕВСТАФЬЕВЫМ

Примечания к плану Тихвинского посада 1678 года. План Тихвинского посада 1678 года был составлен дворянином Иваном Зелениным и подъячим Петром Евстафьевым в связи с многократными жалобами Успенского и Введенского монастырей друг на друга «Бутто они… их мнстрьскою вотчинною землею и иными многими угодьи завладели.» Предыстория же этого такова: согласно сборнику законов 1550 года монахам и монахиням было запрещено жить в одном монастыре и поэтому, надо думать, для монахинь, живших в Успенском монастыре, были выделены территория для устройства монастыря (Введенского), пашенные и луговые земли для прокорма. Монастыри росли, начался, говоря современным языком, конфликт интересов, продолжавшийся, пожалуй, не одну сотню лет… Мы рассматриваем топографию плана 1678 г. В виде примечаний географического, исторического и архитектурного характера. Н. Никонов. 2009 г.

Болотное место подле сухого и новой кельи. Участок земли находившийся у юго-восточного угла Введенского монастыря, вне его стен. При расширении территории строительства кирпичной ограды в XIX веке «болотное место» оказалось расположенным вдоль восточного прясла. Ныне представляет собой полосу заболоченной земли площадью примерно 50 х 25 м. с небольшим прудом в южном конце. Остатки канавы ведущей от «болотного места» до Введенского ручья говорят о возможном существовании здесь крепостного рва. «Новая келья» была построена за стенами монастыря, около юго-восточного прясла, возле въездных ворот. Представляла собой обычную четырехстенную избу под тесовой кровлей и была, скорее всего, приворотной кельей. Во всяком случае, приворотная келья примерно на этом же месте стояла и в XIX веке (см. «Записки и письма игумении Таисии». – М. С 111) и, возможно, последняя приворотная келья, служившая с 50-х годов ХХ века (а может быть и раньше) продуктовым магазином и в 80-е годы – магазином ритуальных принадлежностей, была снесена в конце тех же 80-х годов.

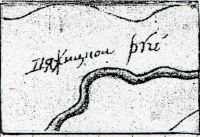

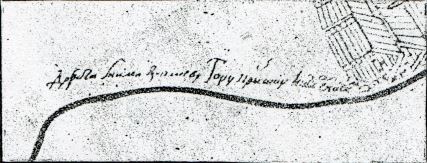

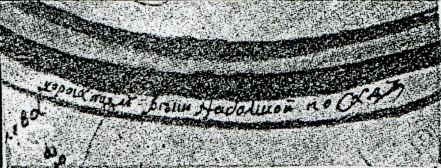

- Введенский ручей. При запутанности системы тихвинских ручьев Введенский ручей, скорее всего, является коротким ответвлением системы ручьев Березовик, Заболотский (Черный), Вязкий, Колыванец. И простирается от современного искусственного острова, известного под названием «Площадь отдыха ЛХЗ», до впадения в Тихвинку. Уже в третейской разводной грамоте спорных земель Введенского и Успенского монастырей 1714 года, опирающейся на план 1678 года, Введенский ручей поименован только как ручей Берёзовик.

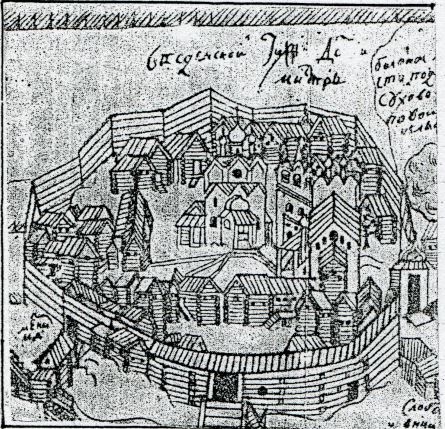

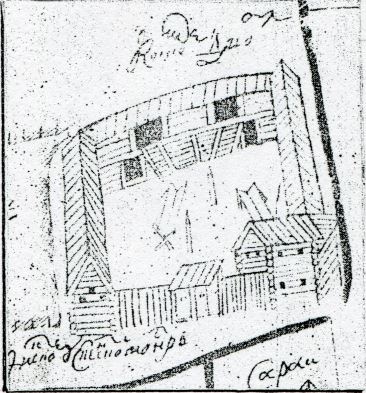

Введенский тихвинский девичий монастырь расположен на левом берегу Введенского ручья в сотне метров от реки Тихвинки. Первое упоминание о монастыре имеется в Писцовой 1564 года книге Андрея Лихачёва: «Обонежской Пятине, в Пречистом Тихвине, по Цареве Государеве грамоте, учинен на пашенной земле Монастырь девичь, за речкой за Тихвиною; а в нём церковь, Введения Пречистыя, деревянная; за монастырем у ковныя дворы, да три двора бобыльские. А поставлен тот монастырь на земле деревни Нижняго Изсаду, лет 7068 (1560).» Но так как основание Введенского монастыря надо напрямую отнести к повелению «Стоглава» (1550 г.): «И впредь черницем и черницам в одном монастыре не житии» (обычная для того времени практика совместной монастырской жизни мужчин и женщин, позволяющая говорить о том, что и в мужском Успенском монастыре уже давно и в достаточно большом числе, чтобы строить для них небольшой – Малый – монастырь, жили монахини), то и начало строительных работ по возведению Введенского храма, келий и изб бобылей надо отнести на десятилетие между 1550 и 1560 годами. На плане 1678 года в центре монастыря изображен уже кирпичный Введенский собор: трехглавый, четырехстолпный, трехабсидный, с пощипцовым покрытием. С северной и южной сторон пристроены, видимо, приделы Никольский и Кирилла Белозерского. С западной – паперть с пощипцовым покрытием бочкой, с ползучими арками и лестницей говорящей о том, что храм стоит на подклете и о том, что монастырь подтоплялся в паводки. Этот собор, построенный «на иждивение Царя Бориса Федоровича Годунова», был разграблен и потерял кровлю в 1613 году. К 1620 году, по Писцовой книге Мины Лыкова, восстановлен, но в 1685 году погиб при пожаре. С южной стороны от собора – кирпичная же на подклете во имя Рождества Богородицы трапезная церковь, сооруженная в 1650 году. Церковь относится к редкому типу двухглавых, двухабсидных храмов. Традиционно восточнее трапезной церкви находилась тогда же построенная кирпичная с арочными воротами, трехшатровая звонница, образцом для которой явно служила звонница Успенского монастыря. Она не сохранилась. Кирпичными же, похоже, были и въездные (святые – по Переписной книге 1647 года Сумина) ворота в монастырь, покрытые бочкой. С трех сторон, исключая южную – это был центральный ход к Введенскому собору, теснились рубленые кельи и хозяйственные постройки, формирующие вместе с трапезной и звонницей четырехугольник зданий по периметру соборной площади. Кельи топились по-черному. К входным дверям вели незащищенные кровлей лестницы, говорящие о том, что весенние наводнения подтопляли монастырь, и полы приходилось высоко поднимать над землей. (о подтоплениях Введенского монастыря см. в «Записках» игумении Таисии). Подклеты келий использовались для хозяйственных целей. Монастырь окружала построенная в 1668 году деревянная стена, рубленая с западной стороны тарасами, не имевшая башен, кроме кирпичной въездной. В западном прясле стены – трое ворот хозяйственного назначения. К центральным, самым большим был переброшен через Введенский ручей широкий мост. Тарасы, видимо не были засыпаны камнем, а являлись складскими помещениями. С остальных сторон монастырская стена, скорее всего, была рублена короткими, в длину бревна пряслами, поставленными для устойчивости под тупым углом друг к другу. Деревянные постройки Введенского монастыря погибли в пожаре 20 ию..? (ст. стиль) 1704 года.

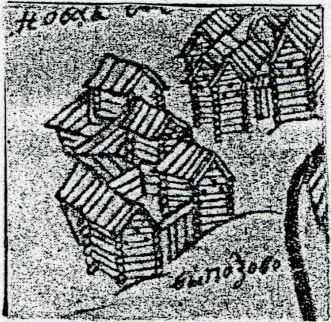

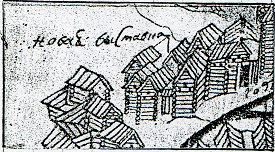

ВЫПОЛЗОВО. Часть посада (затем города) северо-западного Спасо-Преображенского собора, в районе более поздней Ивановской улицы. Название Выползово получило, скорее всего за то, что стало строиться на некотором удалении от посада и ниже его, было хорошо видимым со всех сторон и представлялось «выползшим на голый берег реки. То, что Тихвин развивался именно сюда, на подтопляемый в паводки береговой район, надо связатьуже с началом XIX века и созданием Тихвинской судоходной системы.В XVII же веке торговые корбасы не могли преодолеть пороги на р. Сясь, поэтому они загружались и разгружались в Сясьском устье и Ладоге, а товар туда везли (из Тихвина или в Тихвин) по Ладожской дороге. Дома Выползова представляли из себя рубленые избы под тесовыми кровлями, топящиеся по-черному и являющиеся обособленным, единым поселением ограниченным бревенчатыми заборами, защищавшим и избы и хозяйственные дворы. Постепенно пристраивая новые дома, Выползово стало частью посада, занимая треугольник между современными улицами Набережной, Портовой, Красной и рекой Тихвинкой, устойчиво сохраняя свое название до 60-х годов ХХ века.

- ВЯЖИЦКИЙ РУЧЕЙ. Если написание 1678 года верно, то название - Вяжицкий - говорит о том, что на ручье когда-то водились бобры (вяжа – место обитания бобров, бобровая хатка). Но, видимо, более точное написание – Вязитский или Вязицкий ручей , идущее от глагола вязити: увязать, застревать, погрязать, т. к. берега ручья, особенно правый, были сырыми, а дно – илистым. При (опять же) запутанности системы тихвинских ручьёв Вяжитский является, скорее всего, коротким ответвлением Графского ручья (средневековое название неизвестно) и имеет протяженность около километра. Левый берег ручья, несмотря на разрушения исторически сложившегося ландшафта, начавшегося в конце 50-х годов ХХ века, чётко виден от Орловской улицы (в XIX в. здесь был мост) и до впадения ручья в Тихвинку. Вяжицкий ручей имел искусственное ответвление – канал снабжавший Успенский монастырь проточной водой и прокопанный во время больших строительных работ 60-х годов XVI столетия. Вот как это описывается в рукописи в рукописи уже XVII века Иверского Успенского монастыря: «… близ же сих (поварен – Н.Н.) два кладези ископа в довольство монастырю, от них же на ястие и питие текущую воду почерпати сии устрои: недальным убо разстоянием от обители источнику сущу, в Тихвину реку текущу; из сего же источника прежде реченный царем ктитор (Фёдор Дмитриевич Сырков, руководитель работ – Н. Н.), люботрудным своим потщанием, рвы прокапывает ко обители и устие источника заграждает; сего же воде собравшися во едино, и бышу аку – езеру, и из того езера и источника подземными устроении воде тещи в кладези претвори, «и из кладезей паки упремудри исходити воде в Тихвину реку». Когда в конце XVIII века вокруг монастыря стали строить кирпичные стены, «езеро» - Сырково озёрко оказалось уже внутри обители; искусственный рукав от Вяжицкого ручья ушёл под стену близ юго-западной башни и, снабдив Сырково озеро свежей водой, поток вливался в реку. В 18 г. Над этим ответвлением в пределах монастыря был возведен кирпичный свод, сохранившийся до наших дней и скрывший канал. В 20-е годы ХХ века, после упразднения монастыря, это гидротехнической сооружение, состоящее из канала, плотины, колодцев было заброшено, что привело к заболачиванию обширной площади монастырского луга, известного под названием Таборы.

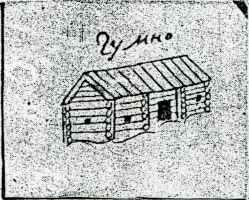

- ГУМНО. (Крытое помещение для зерна). Находилось недалеко от соединения московских дорог, одна из которых шла от посада, другая – от Успенского монастыря. Это гумно стояло предположительно, возле сегодняшнего пересечения улиц К. Маркса и Победы. Оно было типовой постройкой, рубленой, шестистенной, под тесовой кровлей, с воротами средней части и низко расположенными для проветривания и освещения оконцами.

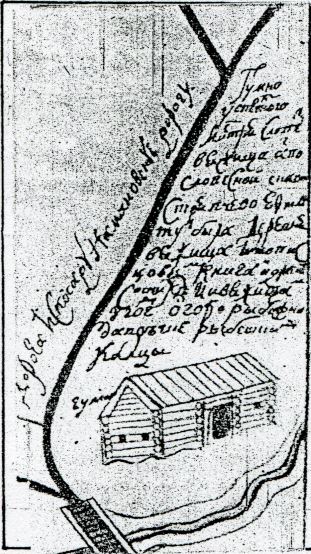

- ГУМНО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. Располагалось на правом берегу Тихвинки, напротив северо-восточного угла Успенского монастыря, за дорогой, расходящейся около гумна в направлении на д. Заболотье, д. Фишову Гору и к мосту через реку. Гумно состояло из двух рубленных построек под тесовыми кровлями. На торцовой части большей постройки находились ворота, поднятые на несколько венцов над землей.

- ГУМНО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ СЛЫВЁТ ВЕЖИЩА, а по словесной сказке стряпчего Ефима тут была деревня Вежища, и по писцовым книгам и деревня Соснино. И к Вежищам угодья, огороды, Рыбежно и прочие рыбежные колцы. Гумно представляло собой типовую постройку, рубленую, шестистенную, под тесовой кровлей, с низко расположенными оконцами для проветривания зерна и для освещения. В центральной трети стены – въездные ворота. Деревня Вежища (Вежище) и деревня Соснино (в писцовой книге 1583 года: д.. Сонино) стояли в треугольнике ограниченном Вязитским ручьем современными улицами К. Маркса (бывш. Екатерининской) и уже в этом районе не существующей Красноармейской (бывш. Рождественской), т. е., примерно на месте, центром которого является современный Дворец культуры. Обе деревни упоминаются в Писцовой 1583 года книге А. Плещеева: « Да Тихвинского ж монастыря угодья по затонщине (скорее всего, здесь затонщина – место затопляемое в половодье, т. е. земли по правому берегу ручья – Н. Н.) к деревне Сонине, к деревне Вяжищам…» И в жалованных Успенскому монастырю грамотах Лжедмитрия I (1605 г.) и Василия Шуйского (1607 г.) обе деревни упоминаются также. Эти поселения, видимо, сгорели еще до середины XVII столетия и больше не возобновлялись. Причем Соснино, как можно понять из надписи на плане, исчезло раньше Вежищ. Стряпчий (здесь : монастырский слуга занимавшийся судопроизводством) Ефим Васильев упоминается в других документах того времени. Рыбежно. Нам представляется, что, несмотря на устойчивость географических названий, так называлось в средневековье озеро Ланское (Лани); - «ланский», «лонской» - прошлогодний. На советских географических картах Ланское озеро пишется на немецкий манер как Ландское. Впервые Рыбежно упоминается в той же Писцовой книге 1583 года: «… озеро Рыбежно, да в реке Рыбежне колы…» В одной из челобитных (1650 г.) поданных при нескончаемой ссоре из-за пашен и лугов между Успенским и Введенским монастырями сказано: «… и в пожнех (пожня – сенокосное угодье – Н. Н.) ланех что на реке на рыбежке, вниз от рыбежна озера по рыбеже реке…» Таким образом, первоначально озеро и река из него вытекающая (р. Рыбежка, впадающая в Тихвинку) назывались оз. Рыбежно и река Рыбежа. И если река сохранила свое название, то озеро стало именоваться по названию сенокосных угодий – Ланским. Это озеро и недалеко от него находящееся озеро Сяго (Сяга) несколько веков принадлежали Успенскому монастырю и давали до 100 пудов (более полутора тонн) рыбы в лето.

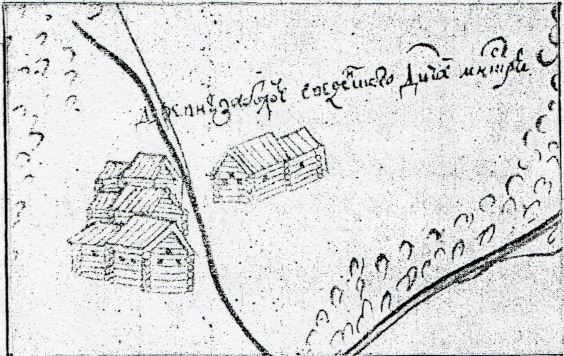

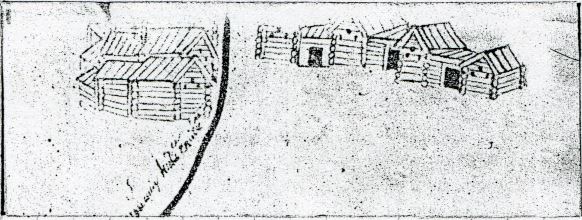

- ДЕРЕВНЯ ЗАБОЛОТЬЕ ВВЕДЕНСКОГО ДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ. Расположена севернее Тихвина, на правом берегу болотистой поймы Чёрного (Заболотского) ручья, на дороге ведшей из Тихвина на Пашскую дорогу. Ныне деревня является частью города и именуется улицей Саши Забелина. Я. И. Бередников в статье 1832 года («Северный архив», № 16) о Введенском монастыре ссылается на некую грамоту 1560 года Ивана IV, но, не цитируя о наделении монастыря землёю и деревней Заболотье. Но, скорее всего, Заболотье впервые упоминается в Писцовой книге Андрея Плещеева (1583 г.): «Деревни монастырские Николы Чудотворца (Николо-Беседного мон. – Н. Н.), что было преж сего Пречистые Богородицы Тихвина у монастыря Заболотье…» Затем о деревне говорится в Писцовой книге Мины Лыкова (1620 г.): «… да к монастырю (уже Введенскому – Н. Н.) дана пустошь, что была деревня Заболотье, а в ней два места дворовы Аристка Сидорова да Ивашки Киприянова, дворы пожгли и скот побили немецкие и литовские люди в прошлом 121 году (1613 г. – Н. Н.), а Аристко от немецкого и литовского разорения обнищал, сошел безвестно в прошлом 122 году». В 1647 году (Переписная книга Сумина) в Заболотье жило три семьи, всего десять человек. А во времена составления плана заболотские крестьяне не только занимались сельским хозяйством, но и поставляли тихвинским кузнецам крицы и древесный уголь. В 1678 году деревня Заболотье была небольшим расположенным по обе стороны дороги поселением. Избы рубленные, под тесовыми кровлями топились по-черрному, с волоковыми окнами и оконцем в щипце для вытяжки дыма. Вплотную к избе примыкает рубленная же более низкая хозяйственная постройка (хлев) под тесовой кровлей (такой тип постройки называется связь).

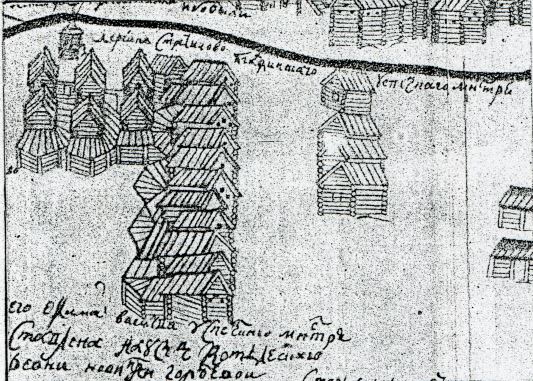

- ДЕРЕВНЯ СТРЕТИЛОВО Тихвинского Успенского Монастыря по скаске стряпчего Успенского монастыря Ефима Васильева та деревня поставлена на угодьях (котелёвского-?) наволока да деревни Новинки Гореевой. Стретилово располагалось справа от Введенского ручья западнее Введенского монастыря, сразу же за Ладожской дорогой (ныне ул. Ленинградская). Деревня Стретилово упоминается в документах XVII века, а самый ранний из известных нам, относится к 1626 году (см. «Акты юридические», СПб., 1838, с. 205): «…жити мне… у Пречистые Богородицы Тифина монастыря у игумена Васьяна с братьею в Тифинском погосте, на деревни, на участки, на Стретилове, во крестьянех…» Согласно «скаске» (то есть по словам, свидетельству) Ефима Васильева Стретилово строилось на угодьях (окультуренной земле: пашне, сенокосном луге) деревни Новинке Гореевой. Деревня Гореево до 1560 года стояла недалеко от Успенского собора и в связи со строительством Большого монастыря была перенесена подальше от него, на свои же земельные угодья. На новом месте к названию Гареево деревня получила и уточнение – Новинка. Свою землю гореевские крестьяне потеряли и когда на их угодья была перенесена деревня Нижний Иссад, так как, в своё время на месте Нижнего Иссада стал строиться Введенский монастырь. Эту деревню ставили за Ладожской дорогой, на правой стороне Введенского ручья. Позднее, видимо к концу 20-х годов XVII века, здесь же на гореевских землях возникла деревня Стретилово. Какое-то время два соседних селения именовали «Нижние Изсады Стретилово тож», чтобы, в конце концов, название Стретилово сохранилось до сих пор, а Нижние Иссады, как и потерявшее свои угодья Гареево, стёрлись из памяти тихвинцев. На плане 1678 года д. Стретилово – большое селение с избами, поставленными по двум четко обозначенным, под прямым углом соединяющимся, можно сказать, красными линиями. Избы рубленные, под тесовыми кровлями, топящиеся по-чёрному, защищенные со стороны поля единым, набранным из горизонтально положенных брёвен забором. Для устойчивости прясла забора поставлены под углом друг к другу. Стретилово «начиналось» с придорожного креста под шатровой кровлей, воздвигнутого у Ладожской дороги возле, условно говоря, первой избы. К югу от деревни по красной линии построены некие хозяйственные, рубленные, под тесовыми кровлями здания и ещё дальше – два гумна. Описание построек деревнни Стретилово сохранилось в той же порядной грамоте 1626 года (это описание можно и надо распространить и на многие другие части Тихвина): «поставити мне … на своём участке двор, изба да клеть да сени, да хлев да сарай, как иные прочие крестьянские дворы поставлены…» Происхождение названия деревни – Стретилово – не ясно. Объяснение И. П. Мордвинова («Старый Тихвин и Нагорное Обонежье», Тихвин, 1925, с. 18) о том, что «Стретилово образовалось от слияния Новинки (в документах говорится об угодьях, а не о собственно деревне – Н. Н.) и Нижних Иссадов. … прежние соседи (? – Н. Н.) «встретились» - отсюда название деревни» - не более чем предположение». Тихвинцы же говорили, правда в более позднее время (и надо думать, при Мордвинове тоже): «город с деревней встретился». Стряпчий (здесь: монастырский слуга занимавшийся судопроизводством) Ефим Васильев упоминается в документах того времени. (Котелёвский - ?) наволок: наволок – прибрежный земельный участок, в правильности же написания слова, расшифрованного нами как «котелёвский»; мы не уверены. Деревня Котелёво на берегу Котелёвского озера упоминается среди других деревень, конфискованных в 1478 Вел. Князем Московским Иваном Васильевичем у новгородского митрополита. Но эта деревня находилась далеко от Тихвина по дороге на д. Рапля. Поэтому, что означает географическое название Котелёвский наволок по отношению к деревне Стретилово мы не знаем.

- ДЕРЕВНЯ ФИШЕВАЯ ГОРА, ВЛАДЕНИЕ УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. (Фишова Гора, Фишёвская Горка, Фишёвы Горки, Фишёвица). Находилась там же где и сейчас, на правом берегу Тихвинки, на северо-восток от успенского монастыря. Ныне является частью города. Время ее образования неизвестно. Впервые упоминается в Жалованной грамоте 1605 года Лжедмитрия I Успенскому монастырю со ссылкой на жалованную грамоту царя Фёдора Иоанновича как Олжина гора. В сборнике документов «Тихвинская старина» (Новгород, 1911, с. 126) И. Мордвинов приводит челобитную Введенского монастыря 1677 года в копии елизаветинского времени, в которой Олжина Гора превратилась в Обжину: «… да деревня Обжина Гора а ние (ныне) её зовут Фишева гора…» Описки, средневековая скоропись, неточное прочтение подлинника делают разницу в написании Олжи и Обжи, в нашем случае, не столь существенной. И если название Олжина Гора нами не расшифровано, то Обжина происходит от слова обжа – меры пахотной земли, служившей мерой обложения налогом в Новгородской земле. Нетрудно представить: то, что в Тихвине известно как Фишёвица, было когда-то пашней, ограниченной с восточной стороны деревней Олжиной-Обжиной-Фишёвой Горой. Слово Фишёвая (Гора) также не ясно, но у Веселовского в «Ономастиконе» можно прочесть: «Фиша Филипп Прокофьев, холоп, 1603 г., Новгород. Ср. фиша –часть мачты…» То есть, по крайней мере, прозвище Фиш в новгородском крае существовало. На плане 1678 года деревня расположена по обе стороны дороги, на горе, один из склонов которой круто опускается к Тихвинке, а другие склоны довольно пологи. Избы рубленные, под тесовыми кровлями, топящиеся по-чёрному. Слева от дороги изображены избы с пристроенными сзади рубленными хлевами. Этот ряд построек защищён со стороны поля и леса единым забором из горизонтально положенных брёвен. Прясла для устойчивости стоят под углом друг к другу. Между изб справа от дороги, стоящих задами к реке, встроены рубленные хозяйственные помещения, образуя единую линию построек и подсказывая, что эта часть деревни строилась позднее, чем левая. Забора позади этого ряда не было так как роль защиты выполнял крутой берег реки, чётко видимый и сегодня. Крестьяне Фишёвой Горы во времена составления плана занимались помимо сельского хозяйства поставками тихвинским кузнецам угля и криц (заготовок для ковки), а также торговлей и даже торговлей со Швецией.

Видимо, «рыбными скитами» именовались монастырские избы на берегах этих озёр. Остатки одной из таких изб (естественно время от времени строившихся заново) еще помнятся на том месте, где Рыбежка вытекает из Ланского озера (см. также «Гумно Успенского монастыря слывёт Вежища»: в данной работе выше).

В XIX веке несколько выше по холму был построен новый конный двор, но уже из кирпича (ныне тюрьма).

«Крест к посаду» представлял собой восьмиконечный крест под четырехгранной шатровой кровлей, увенчанной крестом же. Шатер опирался на четыре вертикально поставленных бруса, которые в свою очередь опираются на рубленные в лапу два (или более) венца из бруса же

Крест был обычным, придорожным, поклонным, восьмиконечным, под двускатной тесовой кровлей, поддерживаемой четырьмя брусами, опирающимися в свою очередь на квадратный из бруса же сруб в три (или более) венца, рубленный в лапу. Поле в плане 1678 года определено как «пещерское» за то, что здесь, вероятно копались глина и песок, и возможно, были печи для обжига кирпича. Позднее добыча глины была перенесена на левый берег Тихвинки и там появилась деревня ПЕЩОРКА. Сейчас это восточная окраина ТИХВИНА. Но по памяти, сохранявшейся в Тихвине еще в 60-е годы ХХ века, братское захоронение шведов существовало на правом берегу Заболотского (Чёрного) ручья и называлось Красным холмом. Еще в то время холм был весьма заметен и с него зимой скатывались на лыжах; по пологой и длинной лыжне – к ручью, по короткой и довольно крутой – полю. Красный холм был срыт при расширении поля совхоза «Тихвинский». Очертания холма видны и сегодня с Любиной Горы. Неясно кто были те «ратные люди»: осажденные в Успенском монастыре и «побитые немцами» или сами «немцы» (немцами на Руси называли германоязычные народы, а также шведов) и их союзники (у Карамзина: союзная шведская «кованая рать»), в том числе множество русских. Судя по тому, что братское захоронение было вдали от церквей, под крестом похоронены «немцы». Крест «над побитыми людьми» представлял собой восьмиконечный крест под двускатной тесовой кровлей, поддерживаемой четырьмя брусами, укрепленными на квадратном, из четырех или более венцов срубе из бруса рубленном в лапу. Позднее на этом месте была построена деревянная часовня, замененная в 1717 году кирпичной, существующей до сих пор рядом с Въездными воротами (1805 г.)

Так как «Выставка» или «Новая выставка» - это обычно не имя собственное, а временное обозначение нового поселения, то тихвинская Новая Выставка, примкнув к посаду, оставила своё название только на плане 1678 года и, возможно, в каких-то документах. Продолжение следует. | |

| Просмотров: 4416 | | |

| Всего комментариев: 0 | |

- ДОРОГА. Являлась частью пересекающихся на Тихвинском посаде путей идущих к Ладоге, Москве и Новгороду. На плане 1678 года обозначены дороги, делящие посад на части, хотя в то время в Тихвине уже были улицы и переулки (Белозерская или Большая ул., Береговая, Бастрыгина, Кузнецкая и другие улицы и переулки: Собачья дыра и Собачье устье), но они составителей плана не интересовали, так как их задачей было изображение на документе спорных сельскохозяйственных земель.

- ДОРОГА. Являлась частью пересекающихся на Тихвинском посаде путей идущих к Ладоге, Москве и Новгороду. На плане 1678 года обозначены дороги, делящие посад на части, хотя в то время в Тихвине уже были улицы и переулки (Белозерская или Большая ул., Береговая, Бастрыгина, Кузнецкая и другие улицы и переулки: Собачья дыра и Собачье устье), но они составителей плана не интересовали, так как их задачей было изображение на документе спорных сельскохозяйственных земель. - ДОРОГА ИЗ ЗАБОЛОТЬЯ. Шла от деревни Заболотье в сторону посада, оставляя справа холм, имеющий позднейшее название Любина Гора, поворачивая за ним на восток (сейчас улица Северная с 20-ми номерами домов), и выходила на фишёвскую и московскую (отрезок её по правому берегу Тихвинки) дороги.

- ДОРОГА ИЗ ЗАБОЛОТЬЯ. Шла от деревни Заболотье в сторону посада, оставляя справа холм, имеющий позднейшее название Любина Гора, поворачивая за ним на восток (сейчас улица Северная с 20-ми номерами домов), и выходила на фишёвскую и московскую (отрезок её по правому берегу Тихвинки) дороги. - ДОРОГА К ПОСАДУ. Соединяла, как и сейчас, Успенский монастырь с Тихвинским посадом. Шла от Введенской башни (ныне церковь Во имя Тихвинской иконы Богоматери – «Крылечко») в западном направлении до моста через Вязитский ручей, поворачивая ещё раз, на юго-юго-запад, заканчиваясь у ворот перекрывающих дорогу на посад. С конца XVIII века часть этой дороги – от моста до Спасо-Преображенского собора – стала Богородицкой (ныне Советской) улицей.

- ДОРОГА К ПОСАДУ. Соединяла, как и сейчас, Успенский монастырь с Тихвинским посадом. Шла от Введенской башни (ныне церковь Во имя Тихвинской иконы Богоматери – «Крылечко») в западном направлении до моста через Вязитский ручей, поворачивая ещё раз, на юго-юго-запад, заканчиваясь у ворот перекрывающих дорогу на посад. С конца XVIII века часть этой дороги – от моста до Спасо-Преображенского собора – стала Богородицкой (ныне Советской) улицей. - ДОРОГА К ПОСАДУ НА МОСКОВСКУЮ ДОРОГУ. Эта дорога шла от Спасо-Преображенского и Никиты Епископа храмов, стоявших в центре Тихвинского посада, на восток (с конца XVIII века это Екатерининская улица, ныне ул. К. Маркса), по мосту через Вязитский ручей, далее через поле к придорожному кресту (сейчас, видимо, это перекрёсток улиц К. Маркса и Победы), здесь становясь Московской дорогой, продолжающейся в юго-восточном направлении.

- ДОРОГА К ПОСАДУ НА МОСКОВСКУЮ ДОРОГУ. Эта дорога шла от Спасо-Преображенского и Никиты Епископа храмов, стоявших в центре Тихвинского посада, на восток (с конца XVIII века это Екатерининская улица, ныне ул. К. Маркса), по мосту через Вязитский ручей, далее через поле к придорожному кресту (сейчас, видимо, это перекрёсток улиц К. Маркса и Победы), здесь становясь Московской дорогой, продолжающейся в юго-восточном направлении. - ДОРОГА МИМО ФИШЕВОЙ ГОРЫ, ПУТЬ К РЫБНЫМ СКИТАМ. (в правильном прочтении второй части надписи уверенности нет). Дорога идёт также, как и сейчас, называется ныне улицей Римского-Корсакова в её части от бывшего Тихвинского шлюза на восток. За Фишёвой горой она проходила лесом до реки Рыбежки, через которую ещё около 30 лет назад был мост (возле, так называемого Воронова – дома лесника). Далее дорога проходила рядом с озером Сяго (от Фишовицы считалось расстояние в 7 км.) до озера Ланского (от Сяго ещё 3 км.)

- ДОРОГА МИМО ФИШЕВОЙ ГОРЫ, ПУТЬ К РЫБНЫМ СКИТАМ. (в правильном прочтении второй части надписи уверенности нет). Дорога идёт также, как и сейчас, называется ныне улицей Римского-Корсакова в её части от бывшего Тихвинского шлюза на восток. За Фишёвой горой она проходила лесом до реки Рыбежки, через которую ещё около 30 лет назад был мост (возле, так называемого Воронова – дома лесника). Далее дорога проходила рядом с озером Сяго (от Фишовицы считалось расстояние в 7 км.) до озера Ланского (от Сяго ещё 3 км.) - ДОРОГА ПОДЛЕ РЕКИ НА БОЛЬШОЙ ПОСАД. Эта дорога шла от моста через Введенский ручей возле Введенского монастыря вдоль реки Тихвинки вниз по её течению до моста через неё (сейчас это ул. Артиллеристов, бывшая, бывшая Береговая). От моста, соединявшего, условно говоря, посадскую и деревенскую части Тихвина, начиналась на левом берегу дорога непосредственно к «большому посаду» - ныне Портовая улица. «Дойдя» до подножия холма, дорога поднималась по холму вверх (сейчас часть ул. МОПРа) к центру Тихвинского посада.

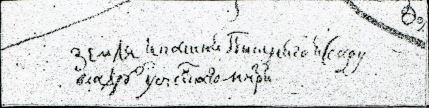

- ДОРОГА ПОДЛЕ РЕКИ НА БОЛЬШОЙ ПОСАД. Эта дорога шла от моста через Введенский ручей возле Введенского монастыря вдоль реки Тихвинки вниз по её течению до моста через неё (сейчас это ул. Артиллеристов, бывшая, бывшая Береговая). От моста, соединявшего, условно говоря, посадскую и деревенскую части Тихвина, начиналась на левом берегу дорога непосредственно к «большому посаду» - ныне Портовая улица. «Дойдя» до подножия холма, дорога поднималась по холму вверх (сейчас часть ул. МОПРа) к центру Тихвинского посада. - ЗЕМЛЯ И ПАШНЯ НИЖНЕГО ИССАДА, ВЛАДЕНИЕ УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. Эта пахотная земля ограничивалась Николиной Горой (ныне кладбище) – с юго-запада; межой, отделявшей «землю и пашню» от «другого поля Нижнего Иссада» (сейчас, видимо, Речной переулок) – с запада; «дорогой из Заболотья» (сейчас окраина Тихвина с 20-ми номерами домов по Северной улице) – с востока и межой между «землей и пашней» и «пашней Введенского монастыря» (ныне Любина гора) – с севера.

- ЗЕМЛЯ И ПАШНЯ НИЖНЕГО ИССАДА, ВЛАДЕНИЕ УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. Эта пахотная земля ограничивалась Николиной Горой (ныне кладбище) – с юго-запада; межой, отделявшей «землю и пашню» от «другого поля Нижнего Иссада» (сейчас, видимо, Речной переулок) – с запада; «дорогой из Заболотья» (сейчас окраина Тихвина с 20-ми номерами домов по Северной улице) – с востока и межой между «землей и пашней» и «пашней Введенского монастыря» (ныне Любина гора) – с севера. - КОЛОДЕЗЬ. Находился за деревней Стретилово возле уже несуществующей дороги, начинавшейся с моста через Введенский ручей и идущей, видимо, к деревне Погорелец. Скорее всего, вода этого колодца была необходима при работе какого-то ремесленного, уже к 1678 году заброшенного предприятия, обозначенного на плане как «старые три печища». Колодец представлял собой обычный прямоугольной формы сруб, врытый в землю. Так как он изображен на плане, то можно предположить, что колодец был весьма значительных размеров.

- КОЛОДЕЗЬ. Находился за деревней Стретилово возле уже несуществующей дороги, начинавшейся с моста через Введенский ручей и идущей, видимо, к деревне Погорелец. Скорее всего, вода этого колодца была необходима при работе какого-то ремесленного, уже к 1678 году заброшенного предприятия, обозначенного на плане как «старые три печища». Колодец представлял собой обычный прямоугольной формы сруб, врытый в землю. Так как он изображен на плане, то можно предположить, что колодец был весьма значительных размеров. - КОННЫЙ ДВОР. Находился сразу же за Успенским монастырем, юго-восточнее его, на повороте Московской дороги. Сейчас это нечетная сторона Красноармейской улицы с запущенным парком бывшего Духовного училища. Конный двор представлял собой четырехугольник построек, с трёх сторон состоящих из рубленых конюшен, над которыми шел второй этаж сеновалов с ведущими на них лестницами. Выходящая на монастырь «фасадная» сторона двора состояла из двустворчатых ворот и калитки на трех столбах под тесовым односкатным навесом. От ворот в обе стороны шла тыновая ограда. Она упиралась слева в стену конюшни, а справа – в двухэтажное рубленое здание под тесовой кровлей для, видимо, конюхов.

- КОННЫЙ ДВОР. Находился сразу же за Успенским монастырем, юго-восточнее его, на повороте Московской дороги. Сейчас это нечетная сторона Красноармейской улицы с запущенным парком бывшего Духовного училища. Конный двор представлял собой четырехугольник построек, с трёх сторон состоящих из рубленых конюшен, над которыми шел второй этаж сеновалов с ведущими на них лестницами. Выходящая на монастырь «фасадная» сторона двора состояла из двустворчатых ворот и калитки на трех столбах под тесовым односкатным навесом. От ворот в обе стороны шла тыновая ограда. Она упиралась слева в стену конюшни, а справа – в двухэтажное рубленое здание под тесовой кровлей для, видимо, конюхов. - КРЕСТ К ПОСАДУ. Этот поклонный крест был поставлен на втором повороте (первый поворот – возле устья Вяжицкого ручья) «дороги к посаду», в десятке метров от того же ручья. Сейчас на этом месте стоит, видимо, дом № 58 по Советской улице.

- КРЕСТ К ПОСАДУ. Этот поклонный крест был поставлен на втором повороте (первый поворот – возле устья Вяжицкого ручья) «дороги к посаду», в десятке метров от того же ручья. Сейчас на этом месте стоит, видимо, дом № 58 по Советской улице. - КРЕСТ НА ПОЛЕ ПЕЩЕРСКОМ. Находился на пересечении Московской дороги и дороги «к посаду на Московскую дорогу». Сейчас это место является перекрестком улиц К. Маркса и Победы.

- КРЕСТ НА ПОЛЕ ПЕЩЕРСКОМ. Находился на пересечении Московской дороги и дороги «к посаду на Московскую дорогу». Сейчас это место является перекрестком улиц К. Маркса и Победы. - КРЕСТ НАД РАТНЫМИ ПОБИТЫМИ ЛЮДЬМИ ОТ НЕМЦЕВ. Где находится братская могила погибших во время боевых действий 1613 года могут сказать или археологические раскопки, или случайно, земляные работы. По плану 1678 года крест над братской могилой находился возле «сенокосного лога» (широкого оврага), в 1952-1953 годах превращенного в часть Введенского ручья. Этот крест стоял на одной линии с севера на юг (сейчас ул. Полковая) с поклонным крестом на месте Явления Тихвинской иконы Богоматери (сейчас здесь церковь Всех Святых – «Полковая»)

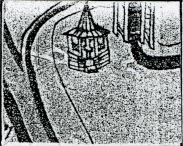

- КРЕСТ НАД РАТНЫМИ ПОБИТЫМИ ЛЮДЬМИ ОТ НЕМЦЕВ. Где находится братская могила погибших во время боевых действий 1613 года могут сказать или археологические раскопки, или случайно, земляные работы. По плану 1678 года крест над братской могилой находился возле «сенокосного лога» (широкого оврага), в 1952-1953 годах превращенного в часть Введенского ручья. Этот крест стоял на одной линии с севера на юг (сейчас ул. Полковая) с поклонным крестом на месте Явления Тихвинской иконы Богоматери (сейчас здесь церковь Всех Святых – «Полковая») - КРЕСТ У МОСТА. Находился на месте впадения Вяжицкого ручья, в Тихвинку, на левом берегу, предваряя собой последний отрезок пути к Успенскому монастырю, к Чудотворной Тихвинской и Чудотворной Старорусской иконам Богоматери. Поэтому из всех тихвинских поклонных крестов он был наиболее украшен и велик. Сам восьмиконечный крест был установлен на площадке под шестигранным шатром с полицами. Шатер поддерживался шестью брусами, укрепленными в шестигранном же срубе из бруса, рубленным в лапу. В одной из сторон сруба сделали ступени, ведущие на площадку, окруженную решетчатым ограждением.

- КРЕСТ У МОСТА. Находился на месте впадения Вяжицкого ручья, в Тихвинку, на левом берегу, предваряя собой последний отрезок пути к Успенскому монастырю, к Чудотворной Тихвинской и Чудотворной Старорусской иконам Богоматери. Поэтому из всех тихвинских поклонных крестов он был наиболее украшен и велик. Сам восьмиконечный крест был установлен на площадке под шестигранным шатром с полицами. Шатер поддерживался шестью брусами, укрепленными в шестигранном же срубе из бруса, рубленным в лапу. В одной из сторон сруба сделали ступени, ведущие на площадку, окруженную решетчатым ограждением. - ЛАДОЖСКАЯ И ПАШСКАЯ ДОРОГИ. Дорога начиналась как улица между двумя поселениями – Слободкой и Стретиловым и делилась на Ладожскую и Пашскую, видимо, у отметки 54 согласно современным картам. Ладожская дорога – сейчас Ленинградское шоссе – вела к Старой Ладоге и Ладожскому озеру. Пашская дорога – сейчас дорога на Шугозеро – вела к деревням Кайвакса, Шомушка, Сарожа, Каливец и железорудным болотам.

- ЛАДОЖСКАЯ И ПАШСКАЯ ДОРОГИ. Дорога начиналась как улица между двумя поселениями – Слободкой и Стретиловым и делилась на Ладожскую и Пашскую, видимо, у отметки 54 согласно современным картам. Ладожская дорога – сейчас Ленинградское шоссе – вела к Старой Ладоге и Ладожскому озеру. Пашская дорога – сейчас дорога на Шугозеро – вела к деревням Кайвакса, Шомушка, Сарожа, Каливец и железорудным болотам. - ЛЕС. Находился севернее деревни Стретилово и находящегося за нею «первого поля деревни Стретилово». Этот лес давно вырублен и превращен в поле.

- ЛЕС. Находился севернее деревни Стретилово и находящегося за нею «первого поля деревни Стретилово». Этот лес давно вырублен и превращен в поле. - ЛОГ. (широкий овраг с пологими склонами). Этим логом заканчивалось «поле к посаду тихвинского монастыря», т. е. территория западнее современной Советской улицы с номерами домов 67 и 71. И сегодня склон лога хорошо просматривается за домами с номерами от 8 до 12 по ул. Красной.

- ЛОГ. (широкий овраг с пологими склонами). Этим логом заканчивалось «поле к посаду тихвинского монастыря», т. е. территория западнее современной Советской улицы с номерами домов 67 и 71. И сегодня склон лога хорошо просматривается за домами с номерами от 8 до 12 по ул. Красной. - ЛОГ СЕНОКОСНЫЙ УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. Находился, можно сказать, на стрелке Заболотского (Чёрного) и Введенского ручьев, являясь склоном «другого поля Нижнего Иссада». В 1952-1953 годах при строительстве Площадки отдыха ЛХЗ сенокосный лог стал левым берегом водного канала, т. к. в устье Введенского ручья была построена плотина, поднявшая уровень воды, затопившей лог.

- ЛОГ СЕНОКОСНЫЙ УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. Находился, можно сказать, на стрелке Заболотского (Чёрного) и Введенского ручьев, являясь склоном «другого поля Нижнего Иссада». В 1952-1953 годах при строительстве Площадки отдыха ЛХЗ сенокосный лог стал левым берегом водного канала, т. к. в устье Введенского ручья была построена плотина, поднявшая уровень воды, затопившей лог. - ЛОЖОК. Находился между мостом через Введенский ручей и впадением ручья в Тихвинку – правый берег. Сейчас это дно заводи Введенского ручья, т. к. ниже «ложка» на ручье была построена плотина, поднявшая уровень воды, затопившей «ложок». Кроме того, при строительстве железобетонного моста вместо деревянного и при подсыпке пандусов к нему, пологие склоны ложка превращены в довольно крутой берег заводи.

- ЛОЖОК. Находился между мостом через Введенский ручей и впадением ручья в Тихвинку – правый берег. Сейчас это дно заводи Введенского ручья, т. к. ниже «ложка» на ручье была построена плотина, поднявшая уровень воды, затопившей «ложок». Кроме того, при строительстве железобетонного моста вместо деревянного и при подсыпке пандусов к нему, пологие склоны ложка превращены в довольно крутой берег заводи. - ЛУГ. Находился южнее и юго-западнее Успенского монастыря, по обе стороны Вязитского ручья. Видимо, к 1678 году луг ещё не имел устойчивого названия Таборы (в 20-е годы XIX в. Название Таборы уже было на языке тихвинцев, что видно из воспоминаний А. Артынова. В 20-е годы ХХ века из-за упразднения монастыря гидротехническая система перестала поддерживаться (см. «Вяжицкий ручей» ), канал, проходивший по лугу к Успенскому монастырю и являвшийся одновременно дренажной канавой был запущен, что привело к заболачиванию луга. В 1955 году Вязитский ручей близ устья перегородили плотиной, а заболоченный луг углубили и превратили в пруд. Но имея слабую циркуляцию воды, пруд вновь заболотился. В 1989-90-м годах работы по расчистке повторились. Сегодня бывший луг Успенского монастыря превращен в отстойник отходов предприятий, расположенных выше Вязитского ручья и ливневой канализации части города.

- ЛУГ. Находился южнее и юго-западнее Успенского монастыря, по обе стороны Вязитского ручья. Видимо, к 1678 году луг ещё не имел устойчивого названия Таборы (в 20-е годы XIX в. Название Таборы уже было на языке тихвинцев, что видно из воспоминаний А. Артынова. В 20-е годы ХХ века из-за упразднения монастыря гидротехническая система перестала поддерживаться (см. «Вяжицкий ручей» ), канал, проходивший по лугу к Успенскому монастырю и являвшийся одновременно дренажной канавой был запущен, что привело к заболачиванию луга. В 1955 году Вязитский ручей близ устья перегородили плотиной, а заболоченный луг углубили и превратили в пруд. Но имея слабую циркуляцию воды, пруд вновь заболотился. В 1989-90-м годах работы по расчистке повторились. Сегодня бывший луг Успенского монастыря превращен в отстойник отходов предприятий, расположенных выше Вязитского ручья и ливневой канализации части города. - МЕЖА. Разделяла «полянку Введенского монастыря» и «четвертое поле деревни Стретилово» Межа проходила между сегодняшней Ленинградской улицей и улицей Советской в её конечной части с севера на юг. Начиналась у леса, (позднее вырубленного) – ныне северная окраина Тихвина и заканчивалась у Введенского ручья. Видимо, сегодня линия «межи» - это улица Зайцева (бывшая Безбожная).

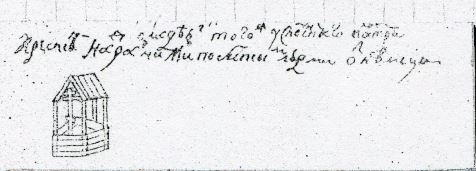

- МЕЖА. Разделяла «полянку Введенского монастыря» и «четвертое поле деревни Стретилово» Межа проходила между сегодняшней Ленинградской улицей и улицей Советской в её конечной части с севера на юг. Начиналась у леса, (позднее вырубленного) – ныне северная окраина Тихвина и заканчивалась у Введенского ручья. Видимо, сегодня линия «межи» - это улица Зайцева (бывшая Безбожная). - МЕЛЬНИЦА (Введенског монастыря). Располагалась на Введенском ручье возле монастыря. Мельница была построена над руслом ручья и опиралась на деревянные береговые дамбы, сужающие русло для большей скорости течения воды. Мельница построена на два слива и два мельничных колеса, представляла из себя сруб, под односкатной кровлей. Вплотную к мельнице пристроено более высокое под двускатной тесовой кровлей здание почти примыкающее к хозяйственным воротам монастыря и являющееся технологической частью мельницы.

- МЕЛЬНИЦА (Введенског монастыря). Располагалась на Введенском ручье возле монастыря. Мельница была построена над руслом ручья и опиралась на деревянные береговые дамбы, сужающие русло для большей скорости течения воды. Мельница построена на два слива и два мельничных колеса, представляла из себя сруб, под односкатной кровлей. Вплотную к мельнице пристроено более высокое под двускатной тесовой кровлей здание почти примыкающее к хозяйственным воротам монастыря и являющееся технологической частью мельницы. - МЕЛЬНИЦА (Успенского монастыря). Упоминается в Писцовой книге А. Плещеева (1583 г.): «Да под монастырем место мельничное, что была мельница на реке на Тихвине» В 1678 году это две мельницы, располагавшиеся у левого монастырского берега Тихвинки (сейчас здесь остатки Тихвинской плотины и шлюза). В этом месте было создано водохранилище, берега которого укреплены ряжами, заполненными камнем. Три ряжа с переброшенными через них мостками и, возможно, опускаемыми для накопления воды щитами сооружены в русле реки. Большая мельница на три слива и три мельничных колеса и меньшая мельница на два слива и два мельничных колеса стояли одна за другой, опираясь на ряжи, и представляли собой рубленные здания под двускатными тесовыми кровлями, с большими оконными проёмами и, надо думать, с широкими дверьми, даже воротами для въезда телег. Между мельницами построена изба под двускатной тесовой кровлей.

- МЕЛЬНИЦА (Успенского монастыря). Упоминается в Писцовой книге А. Плещеева (1583 г.): «Да под монастырем место мельничное, что была мельница на реке на Тихвине» В 1678 году это две мельницы, располагавшиеся у левого монастырского берега Тихвинки (сейчас здесь остатки Тихвинской плотины и шлюза). В этом месте было создано водохранилище, берега которого укреплены ряжами, заполненными камнем. Три ряжа с переброшенными через них мостками и, возможно, опускаемыми для накопления воды щитами сооружены в русле реки. Большая мельница на три слива и три мельничных колеса и меньшая мельница на два слива и два мельничных колеса стояли одна за другой, опираясь на ряжи, и представляли собой рубленные здания под двускатными тесовыми кровлями, с большими оконными проёмами и, надо думать, с широкими дверьми, даже воротами для въезда телег. Между мельницами построена изба под двускатной тесовой кровлей. - МОКРОЕ МЕСТО. Сейчас это часть русла Введенского ручья, огибающего с юга «поле Нижнего Иссада» - с 1953 года «Площадка отдыха ЛХЗ». Этот южный рукав ручья образовался в результате строительства плотины в его русле, поднявшей уровень воды, и естественного заболачивания всей территории к востоку и северу от Введенского и Заболотского (Чёрного) ручьев.

- МОКРОЕ МЕСТО. Сейчас это часть русла Введенского ручья, огибающего с юга «поле Нижнего Иссада» - с 1953 года «Площадка отдыха ЛХЗ». Этот южный рукав ручья образовался в результате строительства плотины в его русле, поднявшей уровень воды, и естественного заболачивания всей территории к востоку и северу от Введенского и Заболотского (Чёрного) ручьев. - МОКРОЕ МЕСТО И СЕНОКОС. Находились в метрах ста или немного более от Тихвинки, на ее правой стороне, на «третьем поле деревни Стретилово». В результате мелиоративных работ 60-х годов ХХ века «мокрое место» вошло в систему, состоящую из дренажной канавы и множества мелких прудов, идущую параллельно улице Артиллеристов.

- МОКРОЕ МЕСТО И СЕНОКОС. Находились в метрах ста или немного более от Тихвинки, на ее правой стороне, на «третьем поле деревни Стретилово». В результате мелиоративных работ 60-х годов ХХ века «мокрое место» вошло в систему, состоящую из дренажной канавы и множества мелких прудов, идущую параллельно улице Артиллеристов. - МОСКОВСКАЯ ДОРОГА. В пределах Тихвина дорога начиналась у моста через Тихвинку около северо-восточной башни Успенского монастыря, шла вдоль его восточной стены (ныне улица Красноармейская), поворачивая на восток, шла до поклонного креста на «пещёрском поле» и далее московская дорога уходила на юго-восток.

- МОСКОВСКАЯ ДОРОГА. В пределах Тихвина дорога начиналась у моста через Тихвинку около северо-восточной башни Успенского монастыря, шла вдоль его восточной стены (ныне улица Красноармейская), поворачивая на восток, шла до поклонного креста на «пещёрском поле» и далее московская дорога уходила на юго-восток. - НОВАЯ ВЫСТАВКА. (Выставка: деревня из нескольких дворов, деревушка). Располагалась между «озёрком под посадом» (сейчас пруд северо-восточнее перекрёстка улиц Красной и Труда) – с северо-востока; Выползовым – с северо-запада; с востока Новая Выставка вплотную подступала к посадским домам, стоящим сразу же за городскими воротами и вдоль улицы, являвшейся продолжением «дороги к посаду», но уже в черте самого посада. С юга деревня выходила непосредственно на дорогу, идущую от моста через Тихвинку к центру посада – сейчас часть ул. МОПРа. Если составители плана 1678 года посчитали количество домов Новой Выставки и соответственно их нарисовали, то домов в деревне было восемь. Это были рубленные избы под тесовыми кровлями, топящиеся по-черному. Между ними по периметру, огораживая и объединяя поселение, поставлен тыновой забор. К дороге, ведущей к посадской улице, были поставлены ворота, возможно единственные на весь этот микрорайон.

- НОВАЯ ВЫСТАВКА. (Выставка: деревня из нескольких дворов, деревушка). Располагалась между «озёрком под посадом» (сейчас пруд северо-восточнее перекрёстка улиц Красной и Труда) – с северо-востока; Выползовым – с северо-запада; с востока Новая Выставка вплотную подступала к посадским домам, стоящим сразу же за городскими воротами и вдоль улицы, являвшейся продолжением «дороги к посаду», но уже в черте самого посада. С юга деревня выходила непосредственно на дорогу, идущую от моста через Тихвинку к центру посада – сейчас часть ул. МОПРа. Если составители плана 1678 года посчитали количество домов Новой Выставки и соответственно их нарисовали, то домов в деревне было восемь. Это были рубленные избы под тесовыми кровлями, топящиеся по-черному. Между ними по периметру, огораживая и объединяя поселение, поставлен тыновой забор. К дороге, ведущей к посадской улице, были поставлены ворота, возможно единственные на весь этот микрорайон.